|

最新情報

2022年度の活動記録はこちら

2023年度の活動記録はこちら

2024年度の活動記録はこちら

| 2025/11/01 | ||

| 「地理学入門」で巡検を実施 2025年10月29日(水)午後に、文学部1年生用の入門授業である「地理学入門」で巡検を実施しました。西条駅北口から御建神社、諏訪神社、西国街道、中央公園、酒蔵通り、安芸国分寺跡、賀茂鶴酒造酒蔵までの道のりを3時間かけで巡りました。作業した地図を見ながら、地表に織りなされた歴史を見て歩きました。古代から中世、近世、近代とそれぞれの歴史が地域の環境とともに垣間見えるルートでした。地理学だけでなく、文化財や考古学、歴史学など、文学部で深めたい学問のヒントがあったのではないかとも思います。歴史ある西条盆地で、学生それぞれの「好き」や「得意」なことに時間を注ぎ、力をつけてほしいと願っています。   中央公園と西条本町歴史広場 中央公園と西条本町歴史広場 |

||

| 2025/10/26 | ||

| 「日本活断層学会2025年度秋季学術大会」の開催 2025年 11月15日(土)〜16日(日) に東京都立大学で 「日本活断層学会2025年度秋季学術大会」が開催されます。 当教室関連では下記の発表があります。 ・原西絢太・後藤秀昭: 上野盆地に分布する大野木断層の変動地形と活動開始時期 ・後藤秀昭・松多信尚・熊原康博・楮原京子・岩佐佳哉・鈴木康弘: 「活断層ハザード評価のための大学連携人材育成プログラム」の創出と意義 ・楮原京子・後藤秀昭: 八代海の海底活断層の分布・形状に関する再検討 ・岩佐佳哉・中田 高・鈴木康弘・後藤秀昭・Bayasgalan・Narangerel : Ulaanbaatar 断層北西部およびその周辺の変動地形学的調査 |

||

| 2025/9/30 | ||

| 大学院(人文学プログラム)の説明会を実施します 大学院に入学希望の方、興味のある方、ぜひ参加ください。 日 時:令和7年11月16日(日)13:00~15:00 会 場:文学部B104 開催方式:対面とオンラインのハイブリッド開催 申込方法:11月11日(火)17時までにフォームから申込してください。 |

||

| 2025/9/30 | ||

| 研究成果を海上保安庁より報道発表 奥能登豪雨の影響により、輪島港の防波堤内では土砂が広範囲に堆積し、水深が最大で1.8cm浅くなっていることが確認されました。 |

||

| 2025/9/30 | ||

| 大学院生が学術大会で研究発表 日本地理学会2025年秋季学術大会が弘前大学で開催されました。院生が発表しました。 ・原田一学:農業における障害者就労の空間的特徴―岡山県を事例に |

||

| 2025/9/30 | ||

| 研究集会で講演 「平成 7 年兵庫県南部地震から 30 年の今、地震防災研究に求められること」(2025 年 8 月 21〜 22 日,京都大学宇治キャンパス おうばくプラザ きはだホール)にて,後藤秀昭先生が講演されました。 「地表地震断層の出現と活断層図の作成」と題し,活断層図の作成に関して戦前の様子から阪神淡路大震災時に学生だった頃の様子,最新の状況までを話されました。 |

||

| 2025/7/22 | ||

| 教室動画の更新 教室紹介の動画を2025年度版に更新しました。 |

||

| 2025/7/22 | ||

| 海底の地形地質調査をしました 自然地理学の大学院の授業で広島県竹原市沖の瀬戸内海に出かけ、海底の地形・地質調査を行いました。(7月16日)  |

||

| 2025/7/22 | ||

| 書籍刊行 日本地理学会百年史編集委員会 編(2025):『日本の地理学の百年』 古今書院 |

||

| 2025/6/11 | ||

| テレビ出演 |

||

| 2025/6/5 | ||

| 西条盆地の巡検に出かけました 5月18日(日)に自然地理学実験で黒瀬川流域の地形や地理をテーマにした巡検を2年生が行いました。約1ヶ月間の授業で,これまでの研究を学び,地図や地形データを分析して検討を行い,地域の地形発達について考えました。作業を通して解っていたつもりでも,現場で気付くことがあったり,現場で考えることで思考が深まったりしたようです。河川はシステムをなしており,少しの条件の違いで地形が変わってくること,それを科学的に紐解くことができることは興味深かったでしょうか。また,当時の技術を活かして苦労しながら人間は地形を上手に利用していることなど,環境の発達と人間の歴史が垣間見られたかと思います。広島大学の学生にとっては身近な地域ですが,地理的視点で見ると興味深いことがたくさんあることが解ったようで,別の場所でも考えてみたいと思えたことが大きな収穫のように感じます。       |

||

| 2025/6/5 | ||

| JpGU2025で発表 幕張メッセでJpGU2025が開催されました。登録者数約8000名、開催期間1週間(5月25日~30日と,関連学会では最大級の大会です。当教室関連では下記の発表がありました。 ・後藤秀昭:海底活断層の位置形状の把握に欠かせない海底変動地形学ー沿岸活断層からプレート境界断層までー ・山中蛍・森渉・牧田智大・後藤秀昭:2024年能登半島地震に伴う最大隆起域における多段化した離水 ・島崎邦彦・中田高・柴田亮:室津港の歴史地震隆起と次の南海トラフ地震  (会場の一部。ポスター会場,特設口頭会場,企業等のブース) (会場の一部。ポスター会場,特設口頭会場,企業等のブース) |

||

| 2025/4/16 | ||

| 2年生が巡検に出かけました 4月12日(土)に自然地理学実験で竹原に巡検に出かけました。人間が生活している大地がどのようにして形成されたのか、また、人間の活動によって環境が変えられたのかについて、河口の様子の観察や、産業遺跡、商家跡などを巡って学びました。午後には、ハチの干潟で海岸線計測を行い、伊能忠敬の仕事に思いをはせました。また、地形地質断面を作成し、干潟の地形形成を考えました。 前の週に、地理学教室に配属され、歓迎会をしてもらったばかりの2年生でしたが、授業の名前のとおり、自然地理学の研究方法を実際に体験し、地理学の学びを進め始めました。       |

||

| 2025/4/16 | ||

| 論文が刊行されました 後藤秀昭(2025):海底の断層から発生する地震の予測に不可欠な活断層図―沿岸域およびプレート境界の変動地形—.月刊地球、47、203~209. |

||

| 2025/4/7 | ||

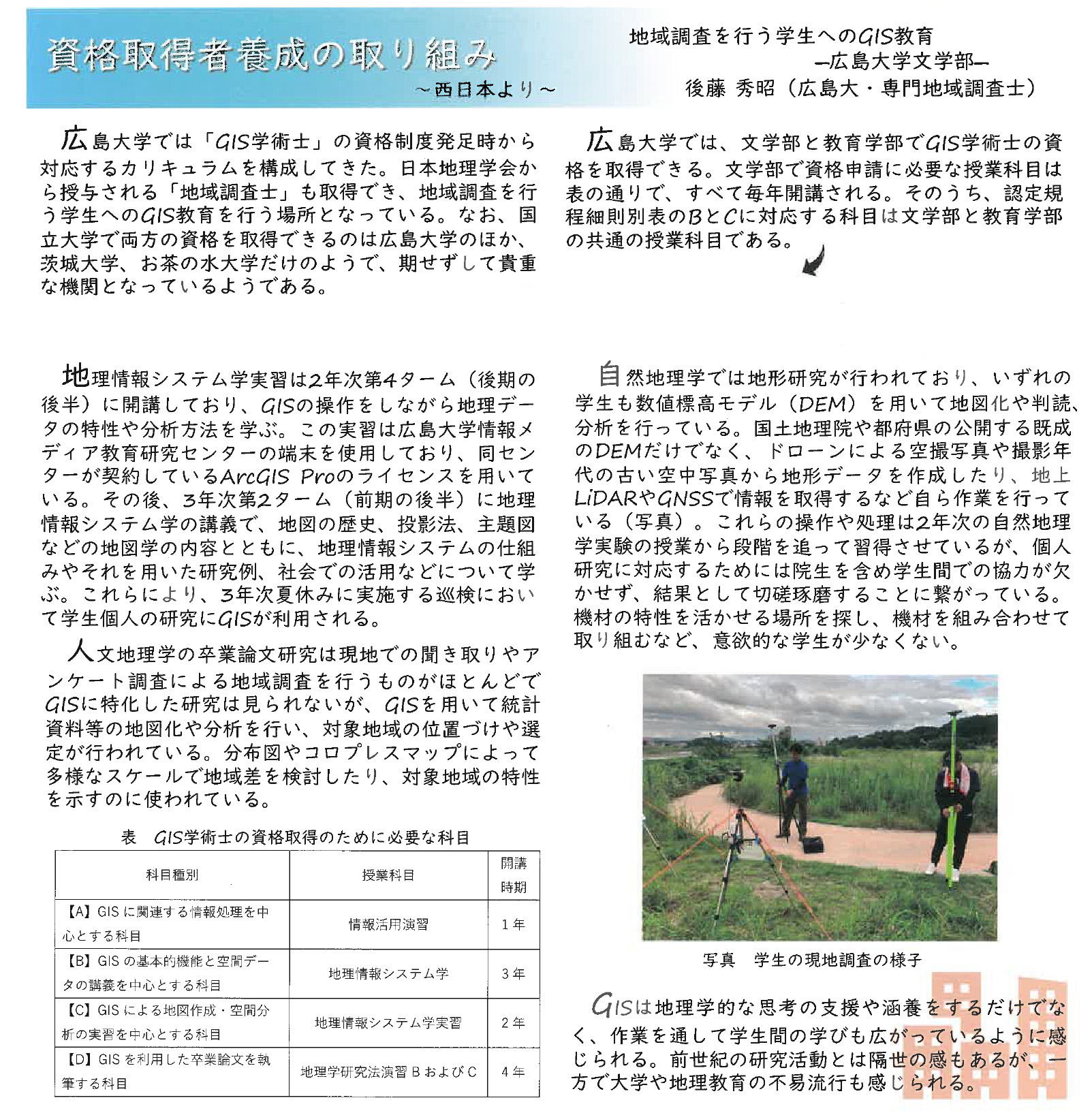

| 教室のGIS教育が広報誌に (公益社団法人)日本地理学会が発行する「地域調査とGIS」に当教室の教育内容を紹介する記事が掲載されました。(下記の画像をクリックしてご覧ください)  |

||

| 2025/4/6 | ||

| 教室メンバーでの交流 4月4日(金)に地理学教室の全体会が開催されました。新3年生が準備,運営し,盛り上げてくれました。新旧メンバーの自己紹介に続いて班に分かれてゲームをして交流しました。地理らしい問題で楽しみながら勉強になりました。夕刻からは大学生協レストランで新歓コンパが開かれました。メンバーの個性がさらによくわかる機会となりました。落ち着いて勉学できそうな雰囲気になったように感じました。    |

||

| 2025/4/3 | ||

| 新年度がスタート 入学式が開かれました 4月3日 博士課程前期に2名,後期に1名が地理学分野に入学・進学しました。 また,学部2年生12名が地理学分野に新たに所属しました。 (教職員を含め、地理学教室で総勢55名となりました) |

||

| 2025/4/3 | ||

| 地理科学学会2025年春季学術大会が開催されます 期 日:2025年6月14日(土) 一般研究発表・総会・懇親会 会 場:広島大学文学部大講義室(B204)ほか(東広島キャンパス) 参加費:500円(ただし学生・院生の方は無料) 発表申し込み:一般研究発表を希望される方は,4月30日(月)まで。 |

||

| Copyright©1996- Department of Geography, Hiroshima University. All rights reserved. |